| 于高原和林海逐梦深空

作者: 王兆昱 发布时间:2025-09-15 14:21:39

|

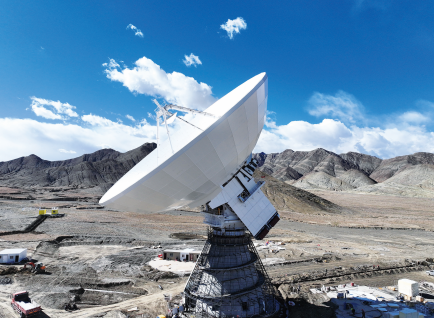

日喀则40米口径射电望远镜

在西藏日喀则海拔4100米的高原上,在吉林长白山的茫茫林海间,两台银白色的巨型射电望远镜拔地而起。夜幕降临后,它们显得尤为壮观,静静等待来自深空的信号。

这两台40米口径射电望远镜由中国科学院上海天文台统筹建设,于2024年12月底宣告落成,并具备初步观测能力,成为助力我国探索神秘宇宙的利器。

从筹备、考察,到选址、建设,这是一场长达6年的攻坚。以服务国家战略需求、抢占科技制高点为使命担当,上海天文台一线团队用实际行动展现了迎难而上的科学家精神。

六站一中心:将基线拉长至3800公里

射电望远镜是探测宇宙中无线电波的设备。“相比于已有数百年历史的光学望远镜,射电望远镜很年轻,但成果非常丰硕。”上海天文台正高级工程师、长白山站项目负责人李斌介绍。

甚长基线干涉测量(VLBI)技术是射电天文学的“皇冠明珠”——用多台位于不同地点的射电望远镜同时观测同一目标,大大提升了分辨率与定位精度。

此前,我国VLBI网已形成“四站一中心”的格局,分别是上海、北京、云南昆明与新疆乌鲁木齐4个台站和上海数据处理中心。然而,现有观测网已无法满足后续深空探测规划,亟须进行升级。

上海天文台正高级工程师、日喀则站项目负责人王锦清介绍,升级的一个重要考量就是拉长基线,即望远镜之间的距离。“根据我国版图特点,在东北部和西南部再各建一台望远镜是最优选择。”

从2018年开始,上海天文台组织专家团队对全国多个候选站点进行实地踏勘,对当地的地质条件、电磁环境和气候特点一一评估。最终,西藏日喀则和吉林长白山脱颖而出。

“这两个地方有得天独厚的优势。”王锦清和李斌解释道,“日喀则位于高海拔地区,大气稀薄,电磁环境干净,非常适合射电观测;长白山高度适宜,四周森林密布,且纬度合适,靠近我国版图东侧,是理想的东北部选址。”

据介绍,这两个新台站的落成将把我国VLBI网的基线长度从原有的3200公里拉长至3800公里,中国VLBI网将从目前“四站一中心”的单网扩展为“六站一中心”的两个子网,从而能更好地满足地月空间VLBI试验及嫦娥七号的需求,为后续多个月球与行星科学探测任务保驾护航。

日喀则站:高原缺氧 志向弥坚

日喀则站位于西藏自治区日喀则市西侧,距离市区约35公里,横跨桑珠孜区与萨迦县。

初到站址时,摆在日喀则站队员面前的是一片渺无人烟的荒芜土地——没有水、没有电、没有网络通信、没有住处。望远镜建设前,首先要建好基础设施,可谓是真正的“从零开始”。

与此同时,队员们还要克服身体挑战。队员唐英傲讲述,这里稀薄的氧气让大家心跳加速甚至头晕,夜晚难以入眠;空气湿度很低,鼻腔干燥到流血是常事;强烈的紫外线让皮肤毫无招架之力,白白净净的队员只需两个月就都晒成了“黑炭”;动辄20℃以上的昼夜温差,更是让高强度作业的一线人员频繁生病。

这是一场“天崩开局”,是普通人无法想象的难度。

面对这样的状况,上海天文台自筹经费进行勘探、拉电、打井、建设气象站等工作。

项目观测助手陆雪江介绍,为解决用水问题,他们找到专业的水井勘探队,在站址园区内选了3个地点作为预设打井点位。后经多次讨论,定下在生活园区辅助用房边上打井。

原计划打井深度为100米,但直到钻探到214米深时才有6立方米每小时的出水量,算是达到了指标。经过检测,水质又出了“岔子”——水中的氟超标,长期饮用会对人体造成危害。团队经多方调研,最后使用净水设备解决了氟超标问题,这才让站上的同事喝上了放心水。

用电问题同样关键。唐英傲介绍,经地方科技局和当地电力公司多轮商谈,最终耗费巨资拉来一根电缆,从几十公里外的变电站引电过来。由于西藏电网的特殊性,电缆时常停电。停电时,大家在工地上也没闲着,抓紧完成不需要用电的工作。

基础设施建好后,随后的工程挑战接踵而至——塔基施工、天线吊装、设备调试……令陆雪江记忆犹新的是2024年6月塔基预埋件的建设。预埋件共有48根,长度650毫米、直径56毫米,施工对精度要求极高,要确保误差不超过1.5毫米,如此才能保证后续重达850吨的望远镜在塔基上平稳运行。

为攻克这一难题,土建施工单位、中国电子科技集团公司第三十九研究所与上海天文台反复协调,制定了施工方案——使用厚度12毫米、内径5.9米、外径6.7米的模具钢板进行定位安装,后续再拆除,最后进行小尺寸调整。

然而事与愿违,施工人员从未接触过如此高标准的施工,经验不够;且由于螺纹钢与圈梁的干涉,导致施工焊接空间不够,开工后才发现原定方案难以实现。

为保质保量完成任务,现场三方人员商议,在施工中先将螺纹钢焊接在预埋螺杆上,使其加长到有足够的操作空间,再将螺纹钢焊接到圈梁上,以保证预埋件的高度与垂直度,最后以十字交叉的方式将预埋螺杆与圈梁完美连接。就这样,在不断摸索中,施工人员仅用两周便完成任务。

正是由于塔基打得好,后续方位旋转平台底座的安装才分外顺利。安装人员高度评价道:“我装了那么多方位旋转平台底座,这是最顺利的一次!”

天线主反射体的吊装是另一场“硬仗”。上海天文台博士孙焱回忆,2024年国庆节期间,正值天线主反射体吊装的重要节点,他放弃休息,提前赶往日喀则,每日奔赴施工现场盯进度,夜晚常常因喘不过气而突然醒来。

2024年10月7日,天线主反射体吊装完成。“那一刻觉得所有艰辛与付出都是值得的。”孙焱说。

长白山站:林海雪原 热血炽心

长白山站在吉林省长白山保护开发区池西区管委会马鞍山林场内,与日喀则站不同,这里的主要挑战在于寒冷的气候和特殊的林地环境。

李斌介绍,长白山的冬季寒冷而漫长,11月就开始下雪,气温降至零下30℃,土地完全冻住,到次年4月至5月才逐渐解冻,这期间团队是无法施工的。到了七八月,又赶上当地雨季,雨水丰富,很多工程亦不适合开展。因此,每年留给建设团队的施工时间实际不足半年。

2023年9月1日,在前期地质勘探的基础上,长白山40米口径射电望远镜正式开工。为确保在2024年底完成建设,团队需要在有限的施工期限内,抓紧白天乃至夜晚的时间,牺牲周末和节假日,废寝忘食地赶工,紧锣密鼓地推动项目实施。

李斌肩负统筹项目的重任。每周一,他要在上海天文台徐家汇园区参加台里的例会,会议一结束便马不停蹄地赶往长白山站建设现场。周周如此,几乎没有休息时间。

李斌回忆,在望远镜建设过程中,天线大件设备的进场是关键挑战之一。场区外的道路狭窄且年久失修,路况堪忧,无法满足大件设备尺寸和重量的运输要求。“道路承载能力有限,设备可能在运输过程中损坏,甚至引发安全事故。”李斌说。

针对此问题,团队共同制定了特殊的运输方案:根据天线大件设备的尺寸和重量,定制专门运输车辆并配备减震措施;多次实地勘察运输路线,提前排除障碍;通过与相关部门协调沟通,请现场施工单位协助修补多处道路坑洼,确保大件设备顺利运输到观测站。

长白山站观测员李许龙介绍,刚来时取暖设备还不全,零下40℃的夜晚,大家把军大衣盖在身上,但头还露在外面,“冻脑袋”。

2023年起,李许龙开始长期驻守项目地,从规划放线到桩基浇筑都全程参与。为在有限的时间内赶工,常常有夜间浇筑混凝土的情况,李许龙就在凌晨的寒风中与工人们并肩作战。尽管家就在附近镇上,但他却很少回去。

长白山站观测员、“00后”小将王淼在接受采访时举起手机,向我们展示了他在站内的办公室与宿舍。空旷的野外分布着几处简易的工棚,宿舍是两人一间,借助电热毯与电暖器取暖。

李斌补充说,观测站位于国家重点林区,四周红松、白桦森林密布,动植物资源丰富,需注意不破坏当地自然环境。

“初次进入时,就像荒野求生,在20多米高的树木和灌木丛中,手机没有信号,指南针也判断不了方向,内心还是比较忐忑的。”李斌说。

夏天时,森林里野生动物多,他们会遇上熊、毒蛇等。长白山站观测员张琦婧说,当地易感一种叫做“森林脑炎”的病,需要打预防针。

张琦婧是长白山站一线队员中为数不多的女性。在台站建设过程中,她展现出强大的沟通能力,负责与当地部门和施工团队的协调工作。作为一个7岁孩子的妈妈,张琦婧回忆起有一次孩子给她发了许多信息,她却一整天顾不上回复。

“干一行,爱一行。这里虽然冷,但我们的心是热的,因为知道这是一项有意义的事业。”张琦婧笑着说。

值得一提的是,射电望远镜采用了整体保温技术,主反射体背架用保温材料包裹,在兼具美观的同时,确保其在东北的严寒环境中能正常运行。

党旗高扬 科学家精神永远闪耀

前有一线队员冲锋陷阵,后有党组织保驾护航。

在两站建设过程中,上海天文台党委始终坚持党建与科研同谋划、同部署、同推进、同落实,指导并建立VLBI野外建站党员突击队,紧密围绕抢占科技制高点核心任务,为提升我国射电测量和深空探测能力、完成探月工程VLBI测定轨等国家重大任务,凝聚起“砥砺前行,突击有力,建站必胜”的决心。

同时,上海天文台党委承担起建站“大后方”保障职责,协调联系当地政府和科技局,协助操办开工仪式、中期检查和吊装仪式等。对于高原出差的注意事项,党组织高度重视,举办网上科普讲座,协调当地医院绿色通道与药物配置等。上海天文台党委深入贯彻上级党组织指示精神,注重加强党员日常教育,让突击队队员将心系“国家事”、肩扛“国家责”的使命感与个人科研志向紧密融合,让整个队伍“能打仗、打硬仗”。

日喀则与长白山站的建设,是对党员突击队和科研人员意志品质的一次淬炼,他们用行动诠释了“服务国家、无私奉献”的科研使命。

王锦清说自己本不是党员,但在野外台站建设过程中,深切体会到党组织的力量和集体的智慧。“以国家需求为第一要义,把个人理想融入国家事业,扎根祖国边疆,为中华科技之崛起而艰苦奋斗”,带着这样的信念,王锦清在全力推进建站工作的同时申请入党,2024年成为一名预备党员。

在李斌的脑海中始终有一面党旗,在那些大雪封山的日子里,鲜红的旗帜给了他无穷力量。“我们做‘国家事’,就要不辱使命。”

党员突击队队长赵融冰在照顾身患重病的母亲的同时,克服心理和生理上的疲惫,在现场为研制望远镜控制系统日夜奋战,编写软件代码上万行,保障了探测器准确跟踪能力的实现。

高级工程师吴晓静咬牙撑过一次次强烈的高原反应,在高烧不退的状况下坚持完成日喀则站中期检查。

射电党支部委员江永琛突发腰疾,却在手术康复后第一时间申请重返现场,以实际行动践行“行胜于言、脚踏实地,撸起袖子加油干”的责任与担当。

陆雪江在施工期间接连遭遇家人生病、去世的打击,自己也被诊断出胆囊结石,但他仍说“愿做一颗螺丝钉、一名排头兵,深深扎下去,直直往前冲”。

日喀则与长白山站建设科研团队就是这样深深扎进高原与深林。他们说:“这是国家交给我们的任务,必须完成好,让党旗高高飘扬在我国深空探测的轨道上,祖国的探测器飞到哪里,我们的VLBI测定轨就测到哪里。”

家国背后,是一个个平凡的科技奋斗者。正如唐英傲所言:“有些事总得有人去做,恰好我们擅长、我们喜欢,便去做了,以后也将一直做下去。”

(作者系中国科学报社记者)