| 【来自基层党组织的报道】烟台海岸带所:党建引领青春路 科研攻坚展担当

作者: 廖洋 通讯员陈洪鹏 发布时间:2025-11-11 15:55:27

|

2025年1月24日,迎着凛冽的海风,中国科学院烟台海岸带研究所“创新一”号科考船圆满完成冬季航次任务,缓缓驶回烟台港码头。

冬日渤海,寒潮涌动,却阻挡不了青年科考人的热忱。甲板上,一群脸庞尚显稚嫩却目光坚定的青年科考队员,正忙碌地进行着最后的样品整理与设备归置工作。尽管寒意隆隆,但他们的眼中却闪烁着收获与奋斗的灼热光芒,展现出青年海岸带人的责任与担当。

像这样敢啃“硬骨头”、不怕艰难险阻的青年并不是个例。无论是在野外科考等急难险重任务中,还是在日常的实验室分析、科普宣传等岗位上,处处可见这样一群冲锋在前、默默奉献的身影。他们将党建引领转化为攻坚克难的强大动力,用智慧和汗水践行着“把论文写在祖国海岸线上”的誓言。

提及这些充满干劲的年轻人,烟台海岸带所党委书记、副所长郭秀银认为,这与研究所立足特色构建起的具有海岸带学科特点的“思想引领—赋能科研—实践育人”的立体化青年工作模式密不可分。

点亮思想灯塔 引领青春航向

“作为一名青年科研人员,我深刻体会到青年人的理想信念决定了科研事业的根基与未来。在青年人员成长发展过程中,所党委积极保驾护航,将思想政治建设作为我们发展成长的重要支撑,引导青年人牢记科技报国初心使命,用实实在在的科研成果践行海洋强国战略。”烟台海岸带所青年理论学习小组组长、研究员张志阳分享道。

一直以来,在青年思想政治建设上下功夫,是烟台海岸带所青年工作的重要组成部分。在实际工作中,烟台海岸带所构建了多层次、全覆盖的青年思想政治教育体系。

一方面,所党委打造“研海论坛”“海岸带青年学术论坛”等青年群体专属交流平台,围绕前沿问题、延续学术传统、展示最新成果,进一步推动学科交叉合作,激发了创新创造活力,为科研事业高质量发展提供了可持续的人才支撑。

另一方面,研究所依托“青年大学习”等平台,结合海洋强国战略、碳中和目标等国家重大需求,深度解读党的创新理论,用海岸带事业的战略意义感召青年,引导青年人员深刻理解“国家事”和“国家责”的内涵。

“充实的理论学习让我们青年更加清晰地认识到自身的责任和使命。在研究所一系列新形式新载体的作用下,理论变得生动、贴近实际,进一步激励大家主动担当、共同成长。”烟台海岸带所2023级研究生会主席黄晶滢说。

近年来,烟台海岸带所组织青年党员、团员赴刘公岛甲午战争纪念地、郭永怀事迹陈列馆等红色教育基地开展现场教学,结合海岸环境监测需求展开研讨,推动青年科技人员从历史中汲取力量,明确科研方向。

此外,针对日常工作中的科研压力、职业发展等大家普遍关切的问题,研究所积极组织心理健康讲座、职业规划辅导,将思想引导与解决实际问题相结合,让年轻人充分感受到组织的温暖,增强归属感和认同感。

“这一系列扎实的思想政治教育工作如今初见成效。近年来,所里青年人员提交入党申请的人数逐年上升,展现出了青年一代的精神风貌与科研使命感。”烟台海岸带所党群办公室主任高丽梅介绍。

党团聚力 彰显科研“青”韵

“以前我们在实际工作中常常感觉科研力量整合不够,现在在所党委的有力领导和带动下,我深切体会到党建工作与科研实践结合得越来越紧密。借助党组织的凝聚力把大家拧成一股绳,很多青年人员更主动地融入集体、扛起责任,自觉成长为党旗下能攻关、能战斗的科研先锋。”2025年度“海洋强国青年科学家”获得者、烟台海岸带所研究员肖凯说。

以“支部建在研究室上”为抓手,烟台海岸带所推动基层党组织与研究室同步设置。“选配青年科研骨干担任支委,不仅能够加强党性锻炼,更有力推动了党建和科研深度融合、相互促进。青年支委既深入科研一线,又承担党建职责,不仅个人得到快速成长,整个党支部也更具活力与战斗力,真正发挥了凝聚人心、攻坚克难的战斗堡垒作用。”郭秀银说。

同时,烟台海岸带所还实行“课题组+党小组”的双组构建模式。结合研究组的研究方向,合理设置党小组,将组织生活与学术研讨同步设计,把党的政治优势、组织优势转化为团队的创新优势和攻坚合力。

机制共建是党建带团建的坚实保障,烟台海岸带所建立起“党委领导、团委落实、支部联动”的协同机制,通过联席会议、结对共建等方式,推动党团组织资源共享、优势互补。

烟台海岸带所团委书记朱晓振介绍:“我们与党支部建立定期沟通机制,共同商讨思想引领计划与青年培养发展方案。在党组织开展的联建共建等活动中,我们积极邀请青年人员参加。我们还积极推动与院内兄弟单位及院外高校、研究机构的交流互动,希望通过党建促进科研创新、青年人才发展等工作。”

研究所的科研党支部先后与哈尔滨工业大学(威海)海洋科学与技术学院、山东省海洋资源与环境研究院等单位开展联建共建,围绕党支部建设、科研合作等议题深入研讨,达成共建框架协议,为青年科研人员搭建起跨单位交流的平台。这种“党团共建链”串联“科研链”的模式,使青年在协同攻关中不断提升能力、增进共识。

“通过有力的机制保证,基层党组织不仅成为团结青年的核心,也更切实地赋能科研创新。”郭秀银感慨道。

实践搭舞台 青年展担当

“所党委和各党支部积极创设实践载体、提供舞台,鼓励引导青年在实战中发挥作用、建功立业。”郭秀银说。

烟台海岸带所党委多措并举,推动青年在实践实干中成长。研究所成立以老科学家命名的科技攻关突击队,传承科学家精神,引导青年投身重大科技任务攻关。

传承王大珩精神的王大珩精神传承海洋监测仪器装备科技攻关突击队是一支队员平均年龄在35岁的青年突击队。时至今日,队长付文龙依然记得授旗仪式上郭秀银对他说的话:“实践是检验真理的唯一标准,也是锤炼青年、成就青年的最好舞台。”付文龙表示,这句话让大家坚定了信心,充满了干劲。

面对海洋监测仪器研发难题,突击队夜以继日攻克技术瓶颈。终于,他们成功研制出优于国际同类设备的海洋营养盐原位监测装备,被专家评价为“能够代替进口”。

“在长期相处中,我充分感受到突击队中党员先锋模范作用的影响力,深受鼓舞与感动,积极提交了入党申请书,如今我已成为一名正式党员。”突击队队员宋乐慧分享。

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。烟台海岸带所鼓励青年科研人员服务地方需求,开展志愿服务。

所党委组织成立科普报告团,走进学校和烟台市各级单位开展科普宣传,激发大众对海洋科学的兴趣。打造“雷锋月”主题教育品牌,组织青年学生进社区开展学雷锋志愿服务活动,以饱满的精神状态和过硬的专业素养为地方贡献青年科技力量,展现青春风采。

面向未来,郭秀银提出:“青年是海岸带研究的未来。我们将一如既往地为青年搭建平台、创造机会,推动党建工作与科技创新从‘物理结合’向‘化学反应’转变,为抢占陆海统筹与可持续发展领域科技制高点、建设海洋强国,持续书写海岸带科学领域的青年篇章。”

(作者廖洋系中国科学报社记者,陈洪鹏系烟台海岸带所党群办公室业务主管)

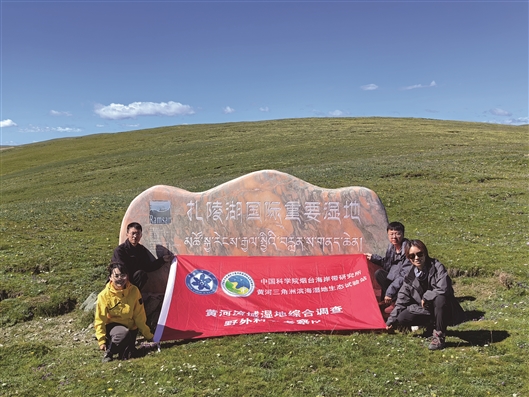

科研人员在黄河流域开展调查和采样

烟台海岸带所参与第三次全国土壤普查