| 中国科学院院士杨澄中:去祖国最需要的地方

作者: 尹经敏 通讯员陈家婷 刘芳 发布时间:2025-02-20 14:23:19

|

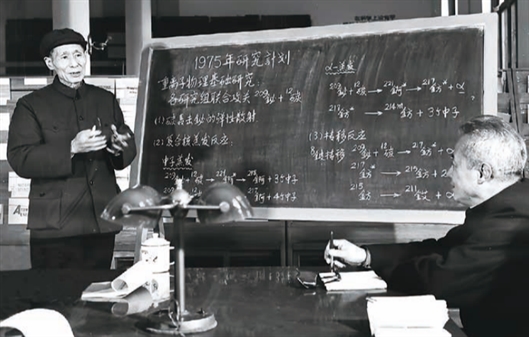

杨澄中讲解研究计划

中国科学院院士、著名核物理学家杨澄中是中国科学院近代物理研究所的创始人之一,也是中国原子核科学事业的开拓者之一。这位西北核物理研究基地的拓荒者如同沙漠中的一棵胡杨,默默扎根兰州30年,为中国近代物理的发展作出了巨大贡献。

归来为国家所需

1913年,杨澄中出生在江苏省武进县一个教师家庭。早在学生时代,他就勤奋好学,成绩优异。1945年,杨澄中赴英国留学,先后在莱斯特大学物理系和利物浦大学物理系攻读硕士和博士学位。1949年,杨澄中获得哲学博士学位,后被聘为利物浦大学物理系讲师。

作为国际上最早研究轻核削裂反应的少数学者之一,杨澄中在国外拥有优越的科研条件与优渥的生活。但为报效祖国,杨澄中决心归国,投身祖国的科学事业,成为新中国早期归国的科学家之一。

离开英国前,杨澄中精心计划,自费购置了科研所需但国内缺少的仪器和材料,其中包括一长管氩气。为避免氩气被损坏,杨澄中一路亲自提拎,必要时还会抱在怀里,最终确保所有物资安全无损到达国内实验室,而他珍视的唱片却在托运过程中全部损毁。后来,在我国核物理事业发展过程中,这些被杨澄中精心保护的物资发挥了关键作用。

回国后,杨澄中参与建设了我国第一个原子能科学研究机构——中国科学院近代物理研究所,任实验核物理组副组长。当时,我国原子能科学研究领域基本一片空白,再加上美、英等国家对我国实行技术封锁,我国连一台粒子加速器都没有。

在最艰难的情况下,杨澄中与核物理学家赵忠尧一起,领导建成我国第一台质子静电加速器——700千伏大气型质子静电加速器。1956年底,杨澄中在北京主持设计建造了中国第一台400千伏高压倍加器。在杨澄中的领导下,我国第一批原子核物理实验研究用闪烁探测器和核电子学仪器研制成功,为我国开展原子核物理实验研究创造了条件。

去祖国最需要的地方

上世纪50年代中期,党中央作出大力发展原子能事业的战略决策,决定在我国西北地区建立一个核科学研究基地。

1957年,杨澄中受命从北京抽调30多名科研人员,与甘肃省调派的20多名党政干部会合,创建我国原子核物理后方研究基地——中国科学院兰州物理研究室(今中国科学院近代物理研究所),迈出了在西北地区建立核物理研究基地的第一步。

当时,兰州的生活条件与北京差距较大,可谓是“电灯不明、电话不灵、马路不平,人在边上走,牲畜中间行”。杨澄中未被眼下的困难吓退,默默规划着研究室未来的发展道路。

为了使新接手的人员更好地理解设计理念,杨澄中亲力亲为,一边讲解,一边画出草图;许多零部件无处购置,他就带头动手加工制造,车、钳、铣、刨等器械样样会用;他不仅安装实验靶子、探测器的技术独到,还有着高超的吹玻璃技术。

就这样,杨澄中带领大家在短时间内将从北京带来的400千伏高压倍加器进行改进、重新安装并调试成功,达到了设计指标。这台设备于1959年投入运行,是当时研究室唯一的科研设备。

为了配合建设新的核科学研究基地,我国从苏联引进1.5米回旋加速器。然而,加速器主要部件刚刚安装好,苏联就撤走了全部专家,带走了设计图纸和资料,并停止供应未到货的设备。当时我国正值三年困难时期,且国内参加建造的大多是刚毕业不久的青年科研人员,没有建造回旋加速器的经验,工程建设陷入极端困难的境地。

面对困难,杨澄中与全体工程技术人员迎难而上,不断探索,集思广益,从零开始设计,实现了诸多“中国创新”。最终,1.5米回旋加速器于1963年建成出束。这是当时国内最大的回旋加速器,其建成为我国原子核物理研究创造了重要的实验条件。

此后,杨澄中亲自参与众多实验,解决了不少问题。有一次实验开始时,束流打不到靶上。为尽快解决问题,杨澄中未穿着任何防护设备,出束时跑到加速器旁边,手推肩扛调整束流管道,直到束流重新打到靶上。

1965年,我国氢弹研究已进入理论模型研究的攻坚阶段,由于国际上的技术封锁,我国需要以自主实验对各种渠道获得的核数据进行检验,并提供实验数据。

为此,第二机械工业部给近代物理所下达了两项与主要热核材料相关的国防科研任务。为了完成这两项任务,杨澄中亲自负责,组织近百名科研人员参与工作。尽管后遇特殊时期,杨澄中无法正常开展工作,但每次家人来探望时,他仍不忘叮嘱他们送来纸张,方便他进行计算。

彼时,近代物理所参加任务的科研人员顶住压力,依托所内科研设备,凭借积累的经验和知识,发挥创造性,精心设计实验方案,不断改进实验设备和测量方法。经过不懈努力,他们最终给出了达到国内先进水平的实验数据,获得了第二机械工业部的高度评价,并于1978年荣获全国科学大会奖。

加快走向国际前沿

早在1968年,近代物理所科研人员就敏锐地发现,国际上低能核物理研究已转向重离子反应这一新领域,进而提出开展超钚、超重研究的建议。这一建议得到了杨澄中的支持,他多次在重要场合和重要会议上汇报开展重离子核物理基础研究和研制大型重离子加速器的设想。

1973年,杨澄中组织全所进行大调研、大讨论,进一步明确了近代物理所以重离子核物理为主攻方向,逐步形成了“以重离子核物理基础研究为重点、积极开展核技术应用研究”的办所方针。他提出在兰州建造一台大型重离子加速器的建议,并亲自主持和参加相关概念性设计和立项论证工作。

杨澄中曾一再强调,重离子加速器建成后,应尽可能地服务于国家科技发展、全国高校和科研单位的基础研究以及国民经济建设,不仅要将加速器本身建好,还要建造必要的实验设备。他亲自编写任务书,一遍一遍地修改、上报、论证,再修改、再上报。

经过努力,1976年11月,国家计委正式批准兰州重离子加速器的建造计划。至此,一项标志着我国核物理研究领域重大进展的工程诞生了。

作为研究所负责人的杨澄中对全所科技力量进行重新调整组合,以其深厚的学识指导兰州重离子加速器的设计工作。同时,他决定构建兰州通向世界各主要核物理研究机构的通道,建立和发展中国核物理学界与世界同行间的国际学术交流与合作。

这样的合作桥梁,在兰州重离子加速器建设期间发挥了重大作用。古稀之年的杨澄中曾四访欧洲、三赴日本,带领我国年轻一代核物理科技工作者走向重离子物理和重离子加速器的国际舞台。他还通过“派出去”和“请进来”的方式,为重离子物理研究和重离子加速器建造培养了一批中青年学术带头人和科研骨干。

因为放不下兰州重离子加速器的建设工作,杨澄中一直忍受着腰部的疼痛坚持工作,直到支撑不住才住进医院。重病住院期间,他全面分析了近代物理所多年来积累的重离子物理实验数据,总结了研究经验,并多次为研究生和主要业务骨干讲课。

在杨澄中生命的最后时刻,负责兰州重离子加速器建造的科研人员前去探望他。从他们进门的一刻,杨澄中就不断询问加速器建设的进展,并声泪俱下地叮嘱大家:“加速器建成了,大家如果不多做些物理工作,我即便是死了也无法给国家交代。国家在建加速器上花了很多钱,如果日后能做出成绩,我在九泉之下也就可以安心了。”

1988年底,历经12年建成的兰州重离子加速器成功出束,但杨澄中却并未能等到这一天。

兰州重离子加速器的建成,极大提高了中国先进离子加速器物理、技术和相关学科的国际地位,增强了我国在重离子物理及其交叉学科国际前沿领域的竞争力,兰州重离子加速器国家实验室成为国际重要的重离子研究中心。

1957年至1987年,三十载春秋,从壮年走到暮年,直至生命尽头,杨澄中始终奋斗在科研最前线。他成功创建西北核科学研究基地,成为我国西北核科学研究基地的创始人和重离子物理研究基地的奠基者,成为我国重离子物理研究走向世界和重离子加速器技术进入世界先进行列的开拓者。他为了祖国核科学事业的发展,真正做到了“鞠躬尽瘁,死而后已”。

(作者尹经敏系近代物理所党委办公室主任,陈家婷系近代物理所党务主管,刘芳系近代物理所宣传主管)